2021年7月4日日曜日

PUNK! The Revolution of Everyday Life

2021年7月3日土曜日

2021年5月31日月曜日

2021年5月13日木曜日

DeNA、ヤクルトは外国人抑え投手を補強せよ

NPB(日本プロ野球)が開幕から30試合以上を消化した。セリーグ優勝の行方は、早くも阪神・読売の上位2チームに絞られた感がある。3位ヤクルトについては、筆者の予想に反して、ここまで善戦しているといえる。だが、問題もある。そのことは後述する。最下位DeNAは外国人の合流がおくれた影響をもろに受け序盤でつまずいた。広島、中日はこんなものだろう。

阪神は筆者の予想以上に勝ち進んでいる。要因は新人佐藤の活躍、外国人選手の好調、内野の層が厚くなったことなどだが、もちまえの豊富な投手陣が順調なこと、失策・盗塁失敗・走塁ミスなどが減少し、チームに安定性が増したことは特筆すべきだろう。

2位の読売は、ほかのチームなら下位に沈むくらいの危機的チーム状況だが、層の厚さで持ちこたえている。序盤にコロナ禍で主力選手が長期の登録抹消、さらに新外国人のテームズがデビュー試合でケガ、しかも重症で今シーズンはほぼ戦力外となる見込みだ。加えて、クローザー2人(デラロサ、ビエイラ)も離脱したかと思えば、今度はエース菅野が肘の故障、キャプテン坂本が指の骨折で離脱した。それでも、なんとかしぶとく持ちこたえて2位をキープしているのは、ひとえに選手層の厚さのおかげだ。

読売は確かにしぶといのだけれど、読売を助けている球団の存在も見逃せない。DeNAは対読売戦、0勝5敗3引分(2021/05/13現在)と勝ちがない。もっとも首位を行く阪神はヤクルトに6勝0敗1引分(同)とカモにしているのだが。

|

| DeNA・三島一輝投手 |

DeNAとヤクルトの弱さには共通点がある。両球団ともクローザーの調子が上がっていないことだ。中盤までリードしていながら、勝ちパターンのセットアッパー、クローザーを投入して、失敗するという負け方で勝星を拾えない。

下位チームの負け方を見るとき、どうしても救援失敗が印象に残り、そこに非難が向かいがちだが、実は構造的弱点がある。救援投手を例に挙げると、DeNAの場合は、三島を切り札に指名して、三島の調子が上がっていなくても彼を起用し続けなければならないという構造を崩せないでいる。ヤクルトの場合は石山だ。読売の場合、クローザー第一候補のデラロサが離脱してビエイラをその任に充てたが、通用しないと見切るや、中川、鍵谷、高梨を状況に応じて使い分けている。このような選手起用が可能なのが、読売の選手層の厚さの象徴なのだ。

選手の使い分けは、投手陣だけではなく、野手にも通じている。読売の場合は、他球団の2倍余りの選手を擁していると換言できる。捕手〈大城、炭谷、他球団ならレギュラーの小林が二軍〉。野手は近年、複数のポジションを守れることが読売のレギュラーの条件になっているので、截然と2選手を並べるのは難しいのだが、一塁〈中島、ウイラー、スモーク、香月〉、二塁〈若林、吉川、廣岡〉、三塁〈岡本、若林、吉川、廣岡〉、遊撃〈坂本、吉川、廣岡〉。外野は左翼〈ウイラー、重信、亀井〉、中堅〈丸、松原〉、右翼〈梶谷、松原、香月〉。つまり、レギュラーが調子を崩せば、調子のよい選手にすぐ代えられる。

DeNA、ヤクルトは、いますぐにでも外国人クローザー候補を複数見つけて入団させなければ、コロナ禍の外国人の入国に係る困難さに鑑み、間に合わない。今シーズンに限らないが、最後を任せられる投手は人材難で、国内トレードは無理だろう。筒香がMLBをクビになってNPBのどの球団に入団するかは不明だが、古巣のDeNAの補強ポイントは筒香ではない。

新戦力の手配は、現場(監督)ではなく、フロント(GM)の仕事だ。読売は確かに金満球団だが、カネがあるからといって何もしなければ、チームは強くならない。DeNA、ヤクルトがシーズン序盤で阪神、読売に白旗を上げるようでは、セリーグは終わったようなものだ。プロ麻雀の対局で、上位2名がトップ争いを繰り広げると、逆転の可能性がない下位の2名は手組をせず、どちらかに振り込むようなことのないよう、初手から降りてしまうことがあるという。DeNA、ヤクルトの選手は勝とうと必死なのだろうが、精神力、必死さだけでは勝てない。

2021年5月10日月曜日

大谷翔平はほんとうに「二刀流」なのか

4/5 Wソックス戦=5回、被安打1、4四死球、7奪三振。自責点0

4/21 ㇾンジャース戦=4回、被安打1、7四死球、7奪三振、自責点0

4/27 ㇾンジャース戦=5回、被安打3、3四死球、9奪三振、自責点4

5/6 レイズ戦=5回、被安打1、3四死球、7奪三振、自責点0

この成績をどう評価するか---筆者は先発責任回数の5回をどうにかクリアしているものの、クオリティ・スタート(6回以上自責点3以下)が一度もないことが気になっている。大谷の投手としてのチーム貢献度は、いまのところ、芳しくない。

投球内容としては、四死球が多すぎる。さらに気がかりなのが、ストライク(空振り)をとれる球種がスプリットに限られているため、この球種を多投する傾向に陥っていること。筆者は、手術明けの大谷が肘の負担の大きいスプリットを多投することを大いに心配する。

結論として、大谷の「二刀流プロジェクト」の成功か否かの判断については、今シーズンの終わりまでできないということになる。

筆者は大谷の選手生命という観点から打撃一本に絞り、一年でも長くMLBでプレーしてほしいと願うばかりである。それにしても、大谷の投手としての才能がもったいない。投手に専念していたら、日米合計200勝の可能性はじゅうぶんあった。

2021年5月8日土曜日

『コロナと無責任な人たち』

●適菜収〔著〕 ●祥伝社新書 ●860円+税

本書はコロナ禍が、日本社会の真の危機を明らかにしたことを、――また、それまで不可視だった社会矛盾を可視化したことを、――そして、劣化した日本社会を正常に戻す政治的手段の選択を――われわれひとり一人に迫る最適な書の一つである。

さて、著者(適菜収)は、本書最終章〝「保守」の劣化″の冒頭で、「保守主義はフランス革命に端を発します(P205)」と書き、次のように続ける。

急進派のマクシミリアン・ロベスピエールは、理性によって社会を合理的に設計することを目指しました。結果、自由の名のもとに大量虐殺が行なわれました。これに対して異を唱えたのが保守主義です。彼らは近代啓蒙思想をそのまま現実社会に当てはまることを批判しました。彼らは理念(抽象)ではなく現実(常識)に立脚していました。(同)

ニーチェに傾倒する適菜が、啓蒙主義批判を展開することは自然だ。ポスト啓蒙主義として台頭したのが国家、民族、全体を重視する潮流であり、「保守主義」もその一つである。さらに、「フランス革命において理性は神格化されましたが、新型コロナ下においても理性を妄信するマッド・サイエンティストたちが大活躍したわけです」(P207)と締めくくる。

今般のコロナ禍日本の混乱ぶりは、果たして啓蒙主義的理性の暴走なのだろうか。日本のコロナ対策に欠けているのはむしろ、啓蒙主義的態度(絶対化ではない)ではないのだろうか。そのことを換言すれば、最新の科学技術に基づいた感染症対策ではないのだろうか。正確な感染者数の把握、感染源の特定、変異株の遺伝子解析、治療薬開発、ワクチン開発、ワクチン接種の体制づくり、コロナ用医療機器の充実・提供、PCR検査に係る実施及び判定技術の高度化・・・

マスメディアで報道されている現下の医療崩壊は、コロナの広がりから一年以上経過した今日(2021.05.08)までのあいだいに、更新・改善するに足る事柄であった。にもかかわらず、「日本はコロナに打ち勝った」云々の権力者側の驕り、非科学的認識によって、打ち勝ったのではなく「打ち捨てられた」とみるべきだ。適菜がいうマッド・サイエンティストが具体的にどこのだれを指すのか不明だけれど、「私は医者でも感染症の専門家でもありません・・・だから新型コロナウイルス自体やこの先の見通し、対策の在り方を論じるつもりはありません」(P3)と、冒頭で宣言しながら、最期に及んで日本のコロナ対策の在り方について、保守主義擁護の観点から批判し自戒を解いてしまったのは残念だ。

だがしかし、新型コロナは「バカ発見器」、反日売国奴=安部批判、陰湿なチンパンジー=菅批判、以下、肥大化した自己愛=小池百合子、イソジン詐欺師=吉村洋文、デタラメな政治家=麻生太郎、トランプ、小泉進次郎、黒岩祐治、三原じゅん子、新型コロナ流行下でデマを流した言論人=ネトウヨ、橋下徹、高須克弥、三浦瑠璃らのぶった切りは痛快だ。

併せて、第4章の「社会不安に乗ずるデマゴーグ」において、〈インフルエンザのほうが死者が多い?〉というデマを飛ばした者はやはり、前出のとおり、科学を無視した態度であり、啓蒙主義に反する感情的、情緒的、非合理的な発言の結果だと思われるがどうか。

コロナ禍が明らかにしたのは、なんといっても、日本の権力者の無能ぶり、日本の科学技術の遅れ、大衆の民度の低下、マスメディアの無力--だ。そのことをもっとも顕著に反映するのが、東京オリパラ開催・中止に係る関係者のビヘイビアだろう。筆者はもちろん太平洋戦争を体験していないが、今般の状況はおそらく、降伏、敗戦に至る過程と相似形なのではないだろうか。日本の危機は経済指標よりも、著者が第6章でとりあげた、▽生活の変化、▽正常なリーダーの不在、▽言葉が軽くなりすぎた、▽「保守(常識)」の劣化――といった社会現象として生活過程に滲み出てくるように思われる。

著者(適菜収)には、この先、コロナ禍と「啓蒙主義の弁証法(ホルクハイマー/アドルノ)」を論じていただきたいと思う。

2021年5月7日金曜日

2021年5月3日月曜日

『主権者のいない国』

●白井聡〔著〕 ●講談社 ●1700円+税

著者(白井聡)の悲憤、義憤に満ち満ちた書だ。1945年の敗戦直後から今日の安部‐菅政権に至る日本国の欺瞞性が次々と暴かれていく。そのさまに小気味良さを覚えるとともに不安に駆られる――いったいこの国はこのさき、どうなるのだろうかと。

〈否認〉の戦後史

著者(白井聡)の論点はおよそ〈否認〉という一言に集約できる。戦後日本はなにを否認してきたのか。時代順に記せば、敗戦の、戦争責任の、平和憲法の(再軍備)、米国従属の、米軍基地容認の、沖縄同胞の苦難の、米国の侵略戦争加担の、3.11(福島原発事故)の、新型コロナによる災厄の・・・否認である。

その否認も安倍政権終期(モリカケ・サクラなど)においては、極めて姑息な否認に堕した。国会における事実隠蔽、虚偽答弁のあげく、安部本人の自己防衛、安部一派の組織防衛のために、ついには公文書改ざん・廃棄という〈否認〉を糊塗する犯罪が白昼堂々、中央官庁において常態化するに至った。

安部‐菅政権及び政権与党のありようを端的に称するならば、〈否認〉が否認しきれないまま自己破綻した――にもかかわらず、醜くも政権にしがみつく――政治屋たちが、腐臭を放ちながら、国会、行政機関をわがもの顔で跋扈している状態だといえよう。

〈否認〉の根源は敗戦の総括にあった。著者(白井聡)はそれを永続敗戦レジームという概念で結んでいる。戦争末期、敗色濃厚となった日本帝国は国体護持(天皇制の継続)にふくみを持たせ戦争終結を先延ばしにした。そのため、沖縄地上戦、都市大空襲、広島・長崎原爆投下、シベリア抑留等の悲劇を生んだ。こうした国民の多大な犠牲を経てけっきょく無条件降伏を受け入れ、天皇が「玉音放送」というかたちで国民に敗戦を終戦と言い換えて告知した。進駐米軍は天皇の戦争責任を免責し、少数の軍人を処刑するにとどめた。その背景には、進駐米国軍人の安全確保と、東西冷戦激化の予想の二つの要素が混在していた。1950年、後者は朝鮮戦争勃発として現実化し、そのことを契機として、米軍は戦犯を解放し、平和憲法を〈否認〉し再軍備を進め、戦犯を使って日本国を東アジアにおける反共の砦として再生しようと企図し、成功した。

本来、戦争犯罪者として裁かれるべき者が国政に復帰することが現実化したということは、戦争責任者の側から見れば、敗戦ではなく終戦である。その筆頭が、統帥権をもった天皇であり、天皇に仕えた政治家、役人である。天皇の責任が問われないのならば、天皇にとっても敗戦ではなく終戦である。平和憲法が軍隊をもたないと明記しながら、警察予備隊という名称で、平和憲法が〈否認〉され(再軍備)されたのだから、軍人にとっても敗戦ではなく終戦である。こうして、総力戦(国民総動員の戦争)に参加した国民ひとりひとりにも戦争責任はなくなる。日本国および日本国民は、敗戦を〈否認〉した。

星条旗はためく戦後の国体

敗戦を否認した後に訪れた繁栄の時代、為政者・国民を問わず強固に形成された新しい国のありよう――永続敗戦レジームの基盤となった新しい日本のかたち――こそ、対米従属にほかならなかった。そのことを著者(白井聡)は、かつての最高権力者である天皇の代わりにアメリカが君臨する構造だと看破し、それを〈戦後の国体〉と命名した。菊の上に星条旗がはためくというわけだ。白井はそれを『国体論 菊と星条旗』としてまとめた。

東西冷戦の激化によって占領軍から戦争責任を免責された者が戦後の日本の進路決定者となり、国を事実上、動かしてきた。彼らは「親米保守派」と呼ばれるのだが、その最終ランナーが安倍晋三(とその傀儡・菅義偉)であった。なぜ安部が最終走者なのかといえば、東西冷戦の終焉から米国の対日政策も変化し、米国の傘の下でのうのうと金儲けに専念することが難しくなったからだ。安倍政権下で次々に立法化された安保法制(集団的自衛権行使容認等)、特定秘密保護法成立、「共謀罪」の構成要件を改める「改正組織犯罪処罰法」成立などは、平和憲法否認の枠を超えた解釈改正にほかならない。国際情勢が、〈否認〉ではすまされない事態に親米保守派を追い込んでいる。

否認とはなにか

著者(白井聡)は〈否認〉について、以下の通りの論を展開する。

現代デモクラシーが、再階級社会化した新しい階級構造における「下流」「B層」「ヤンキー」に依拠するようになったという主張に賛同(『日本をダメにしたB層の研究』適菜収著ほか)しつつ、これらの新しい階級は、いずれもスペクタクルな消費者、反知性的存在として措定されるという。そして、その傾向は資本主義のネオリベ化の結果であり、それを促進するとし、政治権力は、「下流」「B層」「ヤンキー」らを最も重要な票田とし、経済権力にとっては最も重要な購買層になるとする。

その一方で、ネオリベ化の進行のなかでの反知性主義を啓蒙主義の物語の放棄と定義する。この〝啓蒙主義の物語の放棄″という白井の論点を頭の中に入れていただきたい。白井は、今般の日本社会を覆う反知性主義の跳梁の根本には、「人間とは何か」というイメージの著しい変化を読み取ることができるという。こうした状況の総体を「ネオリベ的文化状況」と名付け、前出のように反知性主義がデモクラシーの基盤化することと並行して啓蒙主義のプロジェクトがなかば公然と捨てられようになったという。このことは、アドルノ=ホルクハイマーが警鐘を鳴らした「道具的理性による自然支配の進行=近代的な野蛮」(『啓蒙の弁証法』)、すなわち、一切の束縛から解放されて全面化へ向かう事態である。

『啓蒙の弁証法』にはどんなことが書かれているのか。未読なのだが、概要をつかんでみよう。

ホルクハイマーとアドルノは、人間が啓蒙化されたにも関わらず、ナチスのような新しい野蛮へなぜ向かうのかを批判理論によって考察しようとした。その考察を開始するために、啓蒙の本質について規定した。啓蒙は、人間の理性を使って、あらゆる現実を概念化することを意味する。そこでは、人間の思考も画一化されることになり、数学的な形式が社会のあらゆる局面で徹底される。したがって、理性は、人間を非合理性から解放する役割とは裏腹に、暴力的な画一化をもたらすことになる。ホルクハイマーとアドルノは、このような事態を「啓蒙の弁証法」と呼んだ。(中略)人間は、外部の自然を支配するために、内面の自然を抑制することで、主体性を抹殺した。また、論理形式的な理性によって、達成すべき内容ある価値は、転倒してしまう。さらに、芸術においても、美は、規格化された情報の商品として、大衆に供給される。ホルクハイマーとアドルノは、反ユダヤ主義の原理に啓蒙があったと考えており、啓蒙的な支配によってもたらされた抑制や画一化の不満が、ユダヤ人へと向けられたと位置づける。啓蒙の精神は、自らの本質が支配にあると自覚することで、反省的な理性を可能にするものでもある。この反省によって、啓蒙における理性と感性の融和が、可能となりうると考えられる。(Wikipedia)

啓蒙主義の後になぜ、ヒトラーのファシズムのような野蛮が出現したのか。また、そのヒトラーと戦った、「リベラル」な大衆社会を達成しつつあったアメリカはどうなのか。『啓蒙主義の弁証法』のなかの「文化産業 大衆欺瞞としての啓蒙」の章は、メディアによって大衆が消費の自由を与えられることにより、見せかけの多様性や価値に振り回され、自ら欲して均質化し、制度の奴隷と化していくさまが、酷薄なまでに鋭い文体で批判されている。新しい技術とともに、消費社会的楽観主義に充たされた大衆社会は、むしろネガティヴなかたちでの啓蒙の完成なのであり、そこは大衆が自ら進んで社会を全体主義化する、新しい「収容所」なのである。このようなメディア社会の批判は、のちのギー・ドゥボールによる「スペクタクルの社会」などさまざまな情報化社会批判の先取りであるが、それらに共通する重要な点は、いわゆる体制/反体制の二元論が無効化した社会を見据えていたということである。(「知の快楽-哲学の森に遊ぶ」河合政之著)

今般のアカデミアで起きている反知性主義の流れについて、学問における啓蒙主義の公然たる放棄は、直接には、学問に課せられた「人間の完成」という理念をアカデミアから追放することを意味するという。19世紀末においてすでに、自然支配に役立つ技術的な学と啓蒙主義以来の理念を保持している学との解消困難な分離が、哲学者のあいだで痛切に意識されていた。それでも啓蒙主義のプロジェクトを公然と否定することは憚れてきた。しかし、代表制民主主義が、治者が被治者に敬意を持ち、被治者が治者を信頼するという理想を半ば公然と捨て去ったとき民主制が愚衆性を基本モードとする状態に落ち込んでゆくのと同様に、学問の制度が「綺麗事」から解放されたとき、その中身は必然的に変化する。そうした変化は、例えば人文主義的学問伝統の抑圧として現れるという。「人間とは何か」を問う学問の代わりに、「人間の死」を事実上の前提とした学問が知の制度の中心を占めることになる、と続けている。これらを踏まえ、白井の論考の展開を追うと、以下のように進展する。

新しい人間(=今日出現した新しい主体、精神なき主体)は、現代の反知性主義の担い手であると推論し、啓蒙派の精神分析学者フロイドの精神分析方法と対比しつつ、ラカン派精神分析医の立木康介(ついき・こうすけ)の論を援用する。

立木によると、新しい主体の在り方の核心には「否認」があるとする。精神分析学における「否認」とは、簡単に言えば、心の防衛機制の一つであり、外界の苦痛や不安な事実をありのままに認知するのを避ける自我の働きを指す。「抑圧」との違いは、「抑圧」において「抑圧されたもの」が無意識の領域へと追いやられて意識的に想起できないのに対して、「否認」においては、現実を認めてしまうことで喚起される不安を回避するために、現実の一部または全部を、それを現実と認知することを拒絶するところにあるという。また、主体の基本モードが「抑圧」から「否認」へと移り変わることには、人間像のトータルな変化が含まれている。フロイトの措定した近代的人間像が「抑圧」をベースとしていた、すなわち、エディプス・コンプレクスによって自らの原初的欲望を「抑圧」した後、「抑圧されたものの回帰」と折り合いをつけることによって主体化(成熟)するという基本的な精神発達史の物語を背負っていたのに対して、「否認」をその心的生活の基礎に置いたポスト啓蒙主義時代の主体は、このような主体化のドラマを持たず、母子一体の段階において経験される(そしてやがて失われるはずの)幼児的万能感を手放そうとしない、と。

ではそれは、どのような主体であり、具体的行為としては何をするのか。そうした主体は、目下流行している言説に同調し、自分の歴史=物語をもたない。いいかえれば過去や祖先や系譜にたいして引き受けるべき負債(ラカンの言う「象徴的負債」)をもたない。ネオ主体はだから、なんでも自分を基準に選びたがる。たとえば、自分の子供にオリジナルな名前、たとえば花やクルマの名前をつけることをためらわない(わが国でいわゆるキラキラネームが流行る一因もこれだ。(立木康介『露出せよ、と現代文明は言う――「心の闇」の喪失と精神分析』(河出書房新社)

白井は次のように結論する。

ここで語られている「ネオ主体」の姿が、今日の歴史修正主義的欲望を噴出させている人々のそれに重なるのは偶然ではあるまい。無暗矢鱈と「愛国」が振りかざされているにもかかわらず、そこには伝統への真剣な参与や歴史の奥行きある思い入れも徹底して欠けている。それらの代わりに彼らは、「自分を基準に選んだ」都合の良い歴史の語りを好む。彼らは、自分たちの歴史における不都合ないし不名誉な要素を認めてそれを乗り越えるという苦行に一切耐えられない。つまり、ここにおいて、ナショナリズムの心情は、あけすけな自己肯定のための、幼児的万能感を維持するためのネタとして利用されているにすぎない。(P127-129)

主権者の復権--東京オリパラ中止を決定する者

今般、コロナ禍におけるオリンピック・パラリンピック東京大会の開催の是非が議論されている。現状(2021.05.03)のまま、新型コロナの変異種の感染が進めば、日本の大都市に医療崩壊が訪れるのは目に見えている。現に大阪はその状態にある。そこに何万単位の外国人が訪日し、選手団、関係者、外国メディアが集団生活に入れば、常識的に考えて東京は地獄と化す。ここにきて、プロ野球球団の集団感染が次々と発覚するようになってきた。選手を隔離しても感染は防ぎきれない。いわんや関係者、メディアの行動を制限することは不可能だ。彼らは日本国の検疫を通過した者なのだから。彼らが日本中を歩き回れば、東京のみならず感染拡大は必至だ。ところが、大会の返上を申し出るような空気は感じられない。

この期に及んで中止を決定できないのは、日本の総理大臣がこれまで重要事項の決定に与ってこなかったからだろう。戦前までは天皇が、戦後は星条旗が総理大臣に指示を出してきた。オリパラの最高権力者は欧州のバッハという興行師であって星条旗とは関係ない。星条旗もオリパラに関与はできない。

親米保守派がお手上げだからといって、中止の決定を下せる者がいないわけではない。それこそが、本書にある「主権者」にほかならない。天皇でもなく星条旗でもない、まさにあたりまえの主権者が中止の意思表示をすれば、オリパラごときの中止はわけもない。オリパラ中止は、「主権者のいる国」であることを証明する絶好の機会ではないか。

2021年5月1日土曜日

2021年4月30日金曜日

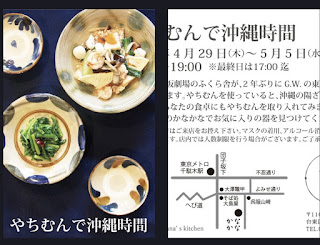

やちむんで沖縄時間

2021年4月21日水曜日

映画『きみが死んだあとで』

全国動員された中核派学生が泊まり込んだ法政大学に向けて、社学同・社青同解放派連合がゲバルトを仕掛けたが未遂に終わった。同連合が押し掛けたのは、その前日(10.6)に中核派と同連合の小競り合いがあったからだという。内ゲバの原因は語られていない。当時は「三派系全学連」とメディアにて報道され、三派は一枚岩のような印象を受けたが、実態としては、10.8から新左翼学生運動が内ゲバを内包していたことに驚いた。

(二)山崎博昭の高校同窓生

佐々木幹郎(詩人・中原中也研究など)、三田誠広(芥川賞作家)、北本修二(弁護士、反橋下徹運動の支援者)、岡龍二(舞踏家)らがいた。なかで佐々木幹朗が新左翼運動体験の詩の作品を残していたことは発見であった。なお映画では、彼らほどの知名度はないが、大手前高校社研の仲間、中核派同志、救援関係者が出演していて、当時の中核派の運動実態に係る貴重な証言を残している。

(三)反原発運動先駆者、水戸巌父子の不審死(1986年)

1970年代初頭からはじまった日本の反原発運動を核物理学者という立場から支援した水戸巌と2人の息子の謎の死である。水戸巌の妻である喜世子が救援対策事務局を務めていて、負傷した学生らの実態を語るインタビューの延長で、夫と2人の息子が冬山で遭難死したことが語られた。巌が反原発運動に係わりだした途端、水戸の家には不審電話が一日何本もかかってきたばかりか、巌と喜代子には不気味な尾行が着くのが日常茶飯事だったという。水戸一家は幾度か引越しをして用心を重ねたが・・・

残された喜代子は、遭難現場は3人揃って滑落等の遭難を起こす場所ではないこと、息子2人も原子物理学を志し、反原発運動に参加をしていたこと、冬山登山には、富山県警に登山計画書を事前に提出すること――などから、原発推進派が巌父子の行動を把握したうえで刺客を送ったことを示唆していた。この証言は衝撃的で、水戸巌という反原発運動の先駆者がいたことも、父子ともども怪死をとげたことも知らなかった。新左翼運動とは直接の関係はないが、原発の深い闇のひとつだろう。真相を知りたいものだ。

(四)関西中核派の特殊性について

山崎博昭の高校の先輩で、10.8羽田闘争の同派リーダー、かつ、1993年まで革共同中核派に属していた赤松英一、岡山大学の同派リーダーであった島元健作、高校同期で浪人して山崎より1年遅れで同志社大学に進学した前出の佐々木幹郎、社研の仲間であった岩脇正人らの証言で、当時の関西中核派がおかれた特殊な状況が明らかにされている。特殊性とは、中央(東京の革共同執行部)との距離的乖離からくる辺境性である。関西中核派は、山崎博昭の殉死を受けて、以降の闘争に対して弔い合戦の意識の下、積極果敢な姿勢を見せた。68年1月佐世保エンタープライズ寄港阻止闘争では、赤松英一ほか数名がなんと、米軍基地に侵入して逮捕されている。米軍基地ではカービン銃をもった米兵が警備をしているにもかかわらず。

証言者は次のような意味のことを発言している。「中央(革共同中核派執行部)にとって、ぼくら関西の活動家は、道具、使いやすい道具だったんだ。次から次へとあれしろ、これしろ、どこへいけ・・・もうしんどいわけ」と。中央の命令絶対、活動家を逮捕要員・消耗品としかみない官僚体質が露骨に関西の活動家を圧迫し始める。そして佐々木らは、山崎の一周忌を待たず、マル学同脱退を決意する。

(五)革共同の内ゲバの凄惨さ

1971.2.4、関西中核派の武闘派中の武闘派、辻敏明(京大)、正田三郎(同志社大)が革マル派のテロで惨殺される。この件については、赤松英一が言葉を一語一句、慎重に選びながら苦渋に満ちた表情で「2人の死の責任は自分にある」と、絞るように発した。インタビューの要点を整理すると、革マル派のテロは周到に準備計画されたものであったこと、最初から2人の命を狙ったものであったこと。すなわち、敵対する党派同士がぶつかって角材で殴りあうとか、拉致して自己批判を迫りリンチを加えるといった性格の内ゲバではなく、計画的な殺人、つまりそれを実行できる専門家(=殺し屋)の仕業であることが示唆された。

(六)暗黒舞踏家、岡龍二の生き方

岡は山崎博昭と高校の同期で京大に進学。中核派で活動したが、山崎の死、前出の辻敏明、正田三郎の暗殺、機動隊に頭を割られて重症化した活動家学生を目の当たりにして、精神に支障をきたし京都から逃亡。しばらくして京都に戻ることを決意し、京都大学近くに居住するが、再び亡霊に悩まされ続けられながら、瞑想と舞踏による身体精神回復運動で正常を取り戻す。いま現在は、インド・ダラムサラで舞踏学校「サブボディ共振塾」を主宰している。インタビュー中も身体を小刻みに揺らしながら独特な風貌で断片的言語を発する。このような生き方もあるのかと。

2021年3月31日水曜日

2021年3月22日月曜日

2021年3月19日金曜日

渡辺直美容姿侮辱事件

東京五輪・パラリンピックの開閉会式を巡り、企画、演出の統括役を担うクリエーティブディレクターの佐々木宏がタレントの渡辺直美の容姿を侮辱する演出を提案したという事件が明るみに出た。

この事件には、2つの問題がある。第一は、佐々木が最低な奴だということ。第二は、佐々木を擁護するコメンテーターがいたこと。彼らの論旨は佐々木の書き込みがLINEというメディアの「LINEグループ」上で起きたことだから、深刻に問題視する必要はない、というものだ。

佐々木は非常識・無教養・無能力につき辞任は当然

第一の問題点から筆者の見解を述べる。報道によると、佐々木はOlympic(オリンピック)とPig(豚)を掛けた駄洒落を考え付き、そのうえで、Pigのキャラクターとしてプラスサイズタレントの渡辺直美に豚の格好をさせるという「演出」のアイデアを投稿したらしい。このアイデアはスタッフの反対にあって佐々木はそれをひっこめたという。

佐々木のアイデアは英語に係るものなので、はたして、英語圏の人がどう受け止めるかが問われる。そこで、長年、英語で報道の仕事を続けている知人のA氏の見解を聞いてみた。A氏によると、①女性を公然とピッグ呼ばわりするのは最低の発言であること、②ピッグは、警官や売春婦などを意味する隠語でもあること、③豚を可愛らしいイメージ(例えば「こぶたちゃん」というような感じ)で表現するなら、せめてporkyとかpiggyでなければならないこと。④日本的駄洒落をオリンピックの公式開会式に使うのは論外であること、⑤英語の発音では、語尾が曖昧になるから、Olympic とOlympigは英語圏の人でも聞き分けられないこと――つまりオリンピックという国際イベントではまったく通用しないどころか、非難を浴びる可能性もあった。佐々木が、アイデアの段階とはいえ、差別主義者でかくも国際感覚がない無教養な人間であることが明るみに出たわけで、能力的にみて辞任は当然だと筆者は考える。

「LINEグループ」が私的、内輪とは限らない

佐々木擁護の非論理性を指摘する。佐々木擁護派の論旨は、前出のとおりであり、そのなかには、佐々木の投稿が表に出たのは、反オリンピック派のリークによると断言した者もいた。本当にそうなのだろうか。佐々木の差別発言は極めて身近なLINEというソーシャルメディアを使ったものだが、明らかに業務に係る投稿だ。推測だが、この状況は、企画を立てるときに関係者が自由にアイデアを出し合うブレーン・ストーミングの最中だろう。LINE は確かに小学生から高齢者までが気軽で身近なチャットで使われることが多いメディアだが、事業者、従業者、公務員、政治家までが仕事で使えるメディアであり、現にそのような場面で利用されている。佐々木の投稿も明らかに業務としてLINEが使用された事例だ。

LINE及び「LINEグループ」を「私的メディア」「内輪のメディア」と限定して考えるのは、佐々木擁護派の思い込みに過ぎない。佐々木の投稿がZoom 等のウエブ会議メディアで起きたらどうなのか。佐々木のLINEの投稿が映像と音声に置き換わっただけなのだが、その場合は深刻に問題視するのか。その場合でも、反オリンピック派のリークだと断言するのか。業務は私的な、例えば、居酒屋のカウンターで交わされるような与太話ではないし、たとえ泥酔中の与太話であっても、差別は許されるはずがない。ブレーン・ストーミング中(という業務)の自由なアイデアの披露の場であっても、人間の容姿をブタという差別的意味をもつ動物に譬える投稿・発言は糾弾されて当然なのだ。

東京大会を中止せよ、という神の声

筆者はオリンピックそのものに反対だから、コロナ禍であろうとなかろうと、今夏の東京開催に反対だ。低予算で開催すると宣言して招致したはずなのに、総事業費は天井知らず。そこにコロナ禍が世界中を襲った。東京の感染状況は、欧米等に比べればそれほどではないのかもしれないが、東アジア、太平洋地域で比較すると、感染者数、死者数ともにかなり多い。東京の感染対策は非科学的で自粛頼みのお寒いものだ。そんな状況で海外から変異株に感染した無症状感染者が押し寄せたらどうなるのか。東京がそれこそ、新型コロナの変異株オリンピック大会になってしまうことは、専門家でなくても予見できる。今回、佐々木の差別投稿事件は、〝東京大会を中止せよ″という神の声だと受け止めるべきである。

2021年3月16日火曜日

2021年3月14日日曜日

2021、NPB順位予想

読売を優勝候補に挙げることは、「アンチ巨人」の筆者にとって心苦しいが、他の5球団にやる気がないので仕方がない。2021セリーグのペナントレース及びクライマックスシリーズは読売がパリーグの覇者と日本シリーズで戦うまでの調整過程といって過言ではない。関心は、読売がパの覇者に勝てるかどうかである。

順位

1.読売、2.阪神、3.DeNa、4.中日、5.広島、6.ヤクルト

昨シーズン実績とどこが違うのかとお思いの方も多いと思うが、3、4位を入れ替えれば昨年と同じ。つまり、セリーグの読売以外の5球団が戦力の見直し、向上する意欲をみせないので、どうしようもない。戦力が偏りすぎてしまっていて、下剋上のない、おもしろみのない、刺激のないリーグに成り下がっている。セリーグを解体し、1リーグ制にしてほしい。

そのような状況における順位予想である。1位読売、2位阪神、最下位ヤクルトは固い。敢えて予測困難な要素を探し出せば、CS出場がかかる3位争いが流動的。中日かDeNaかの判断に迷った。広島は戦力が整うまでもう少し時間を要する。

阪神ガンバレ

2位が固いと予想される阪神はもったいない球団である。投手陣については、NPBでナンバーワンクラスの人材をそろえている。先発候補として、西(勇)、チェン、アルカンタラ(韓国リーグ)、藤浪、高橋遥、ガンケル、秋山、岩田、中田、及川らが挙げられ、いかにも駒が豊富。セットアッパーには岩崎、エドワード(MLB)、岩貞らが決まっており、先発候補の何人かがリリーフにまわる。クローザーには、不動のロベルト・スワレスがすわる可能性が高いが、藤浪がまわる可能性もある。こうしてみると、投手陣は読売をしのぐ。

問題は守備力と攻撃力だ。内野のエラー数をどれだけ減らせるか。近本の打撃が弱肩を帳消しにするくらいチームに貢献できるか。僅差の試合、浅い外野フライで本塁生還を許すシーンが続くようだと苦しい。

打撃面の好材料は、スーパー新人、佐藤の加入。オープン戦の活躍は申し分ない。しかし、多くの評論家諸氏が指摘する通り、内角攻め、落ちる球の見極めが本番でできるのかどうか。新人・佐藤には期待と不安が入り混じっている。

昨シーズン大砲として実績を残した大山に、さらなる成長が期待できるのか。2020シーズン、大山は数字的に大きな実績を残したが、筆者の記憶には雄姿としての残像がない。なぜならば、阪神は読売に大差の負け越しを屈していて(8勝16敗)、その主因が大山の対読売戦の沈黙にあるからだ。大山の通算成績は、打率.288、本塁打28、打点85なのだが、読売戦では打率.274、本塁打5、打点10。大山は最下位ヤクルト戦の成績がもっとも悪く、読売戦はそれに次ぐ。ちなみに、最もよい成績を残したのが対DeNa戦で、打率.398、本塁打5、打点22。打点が対読売戦の倍以上もある。なお、阪神の対ヤクルト戦の成績は、13勝10敗1引分、読売は対ヤクルトに15勝6敗3引分と圧倒的強さをみせている。

阪神が読売に勝てないのは大山一人の責任ではないけれど、優勝するためには、上のチームを叩くことが大事であることはもちろんだし、弱いチームから勝星を稼ぐことも大事。大山がチームの顔としてファンに強烈な印象を与えるためには、さらなる努力が必要ということだ。

阪神が優勝できないのは、「バース再来の夢」を外国人に求め続けることだ、と拙Blogで何度か書いた。今年はどうなのか。サンズ、マルテが残留して、韓国リーグからメル・ロハス・ジュニア外野手(身長189 ㎝、体重102㎏)が入団した。ロハスが来日していないのでなんとも言えないが、昨年、韓国リーグで47本塁打を打っているというから、長打力はまちがいない。

阪神の最大の問題点は監督。今年も迷采配が続けば、2位転落もあり得る。奇策やめてデータ重視、セオリー重視に徹してほしい。とりわけ盗塁失敗を極力減らすこと。盗塁失敗は流れを変えてしまう。クリーンアップにまわったところで盗塁を失敗すると、主力打者のやる気をそぐばかりか、プライドを傷つけることになる。焦ってリスクを負って1点をとりにいくよりも、どっしりと構えて、2点、3点を狙ってほしい。

パシフィックリーグ

実力のパリーグに、MLBから田中が戻ってきた。楽天の戦力アップは疑いようがない。ソフトバンクは相変わらず強そうだし、ロッテもしぶとい、西武は山川が健在。パリーグは、Aクラスにソフトバンク、楽天、ロッテ、西武の4球団がひしめき、Bクラスがなくて、Cクラスにオリックスと日本ハムが残る。1~4位はまったく予想がつかないが・・・

順位

1. ソフトバンク、2.楽天、3.ロッテ、4.西武、5.オリックス、6.日本ハム

実力拮抗の4球団、どこが優勝してもおかしくない。この順位は投手力が根拠である。

2021年3月7日日曜日

『世紀末ウィーンのユダヤ人 1867-1938』

●S.ベラー〔著〕 ●刀水書房 ●4700円+税

筆者がウィーン(のユダヤ人ではなく)という都市に惹かれたきっかけは、2019年、世界がコロナ禍に見舞われる前、観光旅行で5日間滞在したことからだった。小規模かつ公共交通網が整備されていて移動が楽、耽美的バロック建築と分離派の前衛建築等が混在し、かつ、これでもかというくらいの美術品を満載した豪華な美術館が林立するウィーンは、極東アジアの旅行者を魅了するに十分だった。ハプスブルク帝国の底力を見せつけられたような気がしたものだ。

〝世紀末″という妖しくも魅力的な表現

分離派という言葉から世紀末芸術という概念が導き出され、さらに、文学、心理学、医学、自然科学、経済学、音楽、哲学・・・における新しい潮流がウィーンから始まったことを知る。現代はこの街から始まったともいえる。そして、その牽引役の多くがユダヤ人もしくはユダヤ系の人々なのであった(※ユダヤ人をルーツにもつ者、及び、ユダヤ教からキリスト教等に改宗した者をも含め、本書にならい以降、「ユダヤ人」と表記する)。

筆者がとても不思議に感じたことがあった。グスタフ・クリムトに代表される美術界とオットー・ヴァーグナーに代表される建築界――どちらもが分離派の重要領域にもかかわらず――ユダヤ系アーチストがほとんどいないという事実だ。心理学のジークムント・フロイト、哲学のエトムント・フッサール、文学のフーゴ・フォン・ホーフマンスタール、音楽のアルノルト・シェーンベルクといった誰もが知る偉人たちが世紀末ウィーンを舞台に才能を発揮したのにもかかわらず、なぜ、視覚芸術において、ユダヤ人は活躍しなかったのか。このような素朴な疑問が、筆者の本書を読む契機となった。なお、このことの回答は後述する。

定量的(第一部)と定性的(第二部)アプローチ

本書の構成は、世紀末ウィーンにおいてユダヤ人が文化の中心を担ったという事実を、さまざまなデータを駆使して定量的に証明する第一部と、ユダヤ文化人の生い立ち、作品、さらにユダヤ教の特性及び教義的変容などの背景を探りつつ、定性的に世紀末ウィーンの文化が主にユダヤ人によって担われたという結論を導き出す第二部で構成されている。また、前出のとおり、分離派に代表される視覚芸術においてユダヤ人が活躍した事実は概ね認められないし、ウィーン学派と呼ばれる経済学の分野でもユダヤ人学者は見当たらないわけであり、世紀末ウィーンすべての文化活動がユダヤ人のみによって担われたという結論ではない。

ハプスブルク帝国のユダヤ人の暮らしぶり

世紀末ウィーンの文化を担ったユダヤ人はウィーンを出自とした者がいないわけではないが、多くはハプスブルク帝国内の各所から移住してきた者をルーツとするか、移り住んで活動した者であった。そのユダヤ人は、世紀末前、都市ではゲット(ゲットーともいう)、田舎ではシュテットルと呼ばれる居住地内に隔離されて暮らしていた。ユダヤ教徒は、毎朝、子供のころからタルムード(口伝律法)を強制的に読み込まされ、戒律に従う信仰中心の生活をしていた。また、彼らは職業をはじめとする諸々の差別を余儀なくされていたため、子供に高度な教育を受けさせることに躊躇いを示さなかった。

ユダヤ教の変容――敬虔主義から啓蒙主義へ

ヨーロッパに啓蒙主義が台頭する前のユダヤ人は、超正統派ユダヤ教運動であるハシディズム(敬虔主義)の強い影響下にあったため、ユダヤ人はキリスト教社会と厳しく一線を画していた。また、ハプスブルク帝国は反宗教改革の旗頭であり、カトリック教徒中心の社会が堅持されていたため、ユダヤ人差別はほかのヨーロッパの都市と同じように存在していた。

こうしたユダヤ人社会に変革を齎したのがハスカラ運動の台頭であった。この運動は17世紀末から18世紀にヨーロッパで台頭した啓蒙主義に呼応したもの。マスキリームと呼ばれるハスカラ運動の指導者たちは啓蒙主義と共闘して新しい自然科学を学ぶことを若いユダヤ教徒に奨励した。その背後には、ハスカラの思想は、ユダヤ教の本質は「神の啓示により人間に与えられた法」すなわち理性にもとづく自然科学的宗教意識(神=合理的なロゴス)とするものであるという認識があったことによる。ユダヤ人は自分たちのみが啓蒙の思想の担い手だと気づくこととなった。ユダヤ教の律法を普遍主義の精神にもとづいた理性の法だと考えた。ハスカラの延長線上には、人類の未来は啓蒙思想の勝利ではなく、ユダヤ教精神の勝利にかかっているという認識を生むようにもなった。このようなユダヤ教の変容が、ハプスブルク帝国内、とりわけ、その首都であるウィーンのユダヤ人に、新しい伝統として形成されるようになっていった。

ユダヤ人の理想はドイツ啓蒙主義だった

その当時のハプスブルク帝国内ユダヤ人の理想は、ドイツの啓蒙思想であった。彼らは積極的にドイツ語とドイツ文化を摂取し、シラー、ベートーベン、カント、ゲーテ、レッシングを手本としつつ、正義、自由主義、進歩を理想とし、個人の自由、意思の自律性、定言的命法を尊重した。彼らは国際的視野に立ち、民族よりも個人の人格が優先すると信じた。また、彼らのなかには、同化を目的として改宗を試みる際、カトリック国家であるハプスブルク帝国にありながら、ユダヤ教から、北ドイツで盛んなプロテスタントに改宗する者も少なくなかった。そしてもうひとつ特記すべきは、ハプスブルク帝国ヨーゼフ二世(在位1765-1790)が採用した、ユダヤ人寛容政策である。彼は啓蒙思想の影響を受けながら、絶対主義の君主でもあろうとした啓蒙専制君主の代表的人物といわれている。

ユダヤ人がウィーン文化の担い手になり得た要因は、①ユダヤ教徒の家庭では、幼い子供のころから難解なタルムードを精読する習慣が義務づけられていたこと、②ユダヤ人が迫害、職業差別といった境遇を経験する中で、子供の教育を重視せざるを得なかったこと、③ユダヤ教がハシディズム(敬虔主義)からハスカラ運動により、啓蒙主義(とりわけドイツ啓蒙思想)へと接近したこと、④啓蒙絶対君主、ヨーゼフ二世がユダヤ人寛容政策をとったこと――にまとめられる。なお、冒頭、ウィーンのユダヤ人が視覚芸術で才能を発揮しなかったのは、ユダヤ教が偶像崇拝を厳しく禁ずる宗教であるところから、数理的・科学的分野への進路のほうが選択しやすかった可能性を推測できる。

啓蒙主義の後退と感覚重視の哲学の台頭

本書では、ウィーンのユダヤ人が辿った悲劇的運命にもふれている。前出の通り、彼らはドイツ啓蒙思想を理想としてそれを学び、個人、自由を尊重する社会の実現を、そして、ウィーンのユダヤ人はドイツ人に同化することを夢見た。ところが、ドイツ、オーストリアというドイツ語圏で起こったドイツ革命(1848年)は西のプロイセン、東のハプスブルク(ウィーン)の両帝国で失敗に終わり、併せて大ドイツ主義(ドイツ、オーストリア統一/アンシュルス)も失敗に終わる。政治の季節の終焉だ。1873年、ウィーンの株式市場が崩壊すると、ウィーンには、虚無と自由主義への失望感が覆うようになる。思想界では反合理主義が支持され、総合的知性、全体性、感覚重視を重んずる、民族(フォルツ)のイデオロギー(ニーチェの『悲劇の誕生』、ショーペンハウアーの意思の克服、ヴァーグナーの総合芸術)がもてはやされるようになる。民族・国民社会の統一が主たる潮流となって、ウィーンには、反ユダヤ主義が強く台頭し始める。オーストリアの反ユダヤ主義は、過激なものではなかったが、ハプスブルク帝国はカトリック国家としてのこの国の性格をどんな手段を用いてでも維持しようと望んでいたため、ユダヤ人は、上級官僚、軍隊、外交官などの職につくことができなかった。

オーストリアにおける反ユダヤ主義

1885年、オーストリアとヴァチカンが「コンコルダート(政教条約)」を締結する。「コンコルダート」とは、最初期には、聖職叙任の権利を教会と国家が争った叙任権闘争の解決策として結ばれたもので、皇帝は聖職叙任権を放棄し、教皇は司教の選出に皇帝が列席することを認めるという内容だった。その後、フランス革命(18世紀)を経て19世紀になり、近代国家が成立していく中、国家が教会の立場を認めるかわりに教会を国家の制限の下に置こうとする傾向の強いものとなった。国家が教会をコントロールすることが明確になったため、ユダヤ人はカトリック社会でより多くのマイナスを被るようになった。

オーストリアの政治に大きな影響を与えることになった最初の反ユダヤ主義運動は、ゲオルグ・リッター・フォン・シェーネラーと急進派学生グループに率いられたドイツ民族主義者のそれであった。この運動は、文化的反ユダヤ主義の潮流に端を発している。文化的反ユダヤ主義とはグラッテナウアーが理論化したもので、ユダヤ人を現実としてではなく、抽象的イメージとしてとらえるという特色がある。たとえば、ユダヤ人はドイツ人が嫌いで憎んでいたものすべてを代表しており「心理学的特質」としてのユダヤ性に重きが置かれていた。資本主義や合理主義は「ユダヤ的」とされ、演劇や思想書の中に戯画化されたユダヤ人が描かれ、それを非ユダヤ人が嘲笑する作品が人気を博した。

だが、この文化的反ユダヤ主義はドイツ民族主義学生同盟のような大きな影響力をもつ組織の内部で、しだいに人種主義的反ユダヤ主義にとってかわられるようになる。これら学生組織が反ユダヤ主義に転じたきっかけは、1875年におこなわれたテオドール・ビルロートの不運な演説だとされる。1877年には、「異民族に占領されつつある大学」を救うため、ユダヤ人メンバーを組織から除名するようになっていた。1881年に発表されたオイゲン・デューリングの『人種的、倫理的および文化的問題としての「ユダヤ人問題」』は、人種的反ユダヤ主義に理論的支柱を与えた。リンツ綱領(1885)を経て、1896年、悪名高い「ヴァイトホーフェン決議」が、すべてのユダヤ人は卑しい生まれであるから、ドイツ人と同等に扱われることはできないと宣言した。これにより、かつてドイツとの同化を夢見たユダヤ人はドイツ民族運動から完全に追放されるようになった。オーストリアにおける人種的反ユダヤ主義の台頭は、ユダヤ人の同化願望を打ち砕くとともに、その社会そのものを変質させ。破壊しつつあったことを明らかにしている。

キリスト教社会党の反ユダヤ主義(ウィーンの反ユダヤ主義)

ウィーンでは、人種的反ユダヤ主義はそれほど強い勢力とはならなかった。それはウィーン独特の反ユダヤ主義運動であるキリスト教社会主義が、大きな成功をおさめていたからだ。同党の成功の主因は、選挙民のあいだに充満していた社会的・経済的不公平感をユダヤ人にぶつけたことによる。同党の指導者、カール・ルエガーとその支持者たちは、反ユダヤ主義はウィーンにおけるさまざまな民族からなる市民がユダヤ人に対する反感で一致できると考えた。それはほかのどんな政治イデオロギーにもない利点があった。もともとのウィーン市民、「元チェコ人」「元ルテニア人」「元ポーランド人」「元ハンガリー人」のウィーン市民が反ユダヤ主義感情で一致できると。しかも同党は、かつての自由主義、民主派、ドイツ民族主義者、教権党、職人層のリーダーといった、異種分子の寄り合い所帯。反ユダヤ主義は、これら党内の多様な支持者を結び付けられる唯一の共通項であった。キリスト教社会党の選挙における勝利は、反ユダヤ主義によるものであったが、このような同党の基盤の曖昧さが、ウィーンの反ユダヤ主義をそれほど過激なものとはしなかったわけだ。しかし、同党の勝利により、社会における諸矛盾――経済的不平等、犯罪などを含め、自分たちの敵はすべてユダヤ人につながっていると選挙民に信じさせる結果となった。自由主義勢力に対して、「彼らはユダヤ人に奉仕する勢力だ」と攻撃を加え、自陣を有利に導くこともできた。こうした策略が自由主義を後退させ、社会を分断し、ますます自由主義者を孤立させていった。こうしたなか、同化の道を閉ざされたユダヤ人に、シオニズムと社会主義という、二つの希望が芽生えたことは注目すべきだろう。

ブルジョア政治の参加を拒否されたユダヤ人は、自分たちと同じようにアウトサイダーである労働者と同盟したのである。衰退した自由主義に代わって、社会主義の政治理論はユダヤ人に、自分たちが他の人々と同等に扱われることが可能になるという最後の希望を与えた。(P240)

ところが、ユダヤ人をみまった人類史的悲劇は20世紀、オーストリアの片田舎、ブラウナウから画家を目指してウィーンにやってきた男によって引き起こされる。